Der Begriff der Rehe stammt aus dem altdeutschen Wort „Räh“, was „Steifheit“ bedeutet, da die betroffenen Pferde sich mit einem steifen, klammen Gang auf einem oder mehreren Gliedmaßen bewegen. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die betroffenen Pferde mit einem Aderlass (bis zu 5 Liter Blut) behandelt und in kaltes Wasser oder kühlenden Lehm gestellt. Zusätzlich brachte man die Tiere mit der Verabreichung eines Trankes (z.B. Branntwein und Honig) dazu, zu schwitzen. Zu diesem Zeitpunkt begann man auch, die akute und die chronische Verlaufsform zu unterscheiden (Clark 1836).

Zerstörter Hufbeinträger bei chronischer Hufrehe:

Vorkommen

Von der Rehe sind alle Rassen beiderlei Geschlechtes und jeden Alters betroffen. Meist erkranken ein Vorderhuf (Belastungsrehe) oder beide Vorderhufe. In seltenen Fällen kommt es nur an den Hinterhufen oder an allen vier Hufen gleichzeitig zur Hufrehe.

Ursachen

Ursachen können metabolische (toxisch-chemische) oder mechanisch-traumatische Faktoren sein.

Zu den metabolischen zählen

• die Fütterungsrehe (durch entstehende Fehlgärungen werden Endotoxine freigesetzt)

• die Vergiftungsrehe durch Aufnahme von toxischen Futterinhaltsstoffen (Herbizide, Insektizide, Schimmelpilze, Mutterkorn, etc.)

• die Vergiftungsrehe durch Aufnahme von Giftpflanzen (verschieden Akazienarten, Eibe, Oleander, schwarze Walnuss)

• Medikamentenrehe (Cortison – besonders Triamcinolon, Dexamethason und Betamethason; längere Verabreichung von Phenylbutazon, die zu Magen- und Darmulzera und Fehlgärungen führen)

• Stoffwechselimbalancen (Equines Metabolisches Syndrom (EMS), Equines Chushing Syndrom (ECS), Insulinresistenz, Borreliose)

• die Nachgeburtsrehe

• Infektionskrankheiten (Toxine der Infektionserreger; Infektion beeinflusst Gesamtstoffwechsel: zirkulierende Bakterien führen direkt zur Entzündung)

Die Belastungsrehe (mechanisch-traumatisch) kann sich innerhalb weniger Stunden entwickeln und wird auch als „Pflasterrehe“ bezeichnet.

Ursachen können sein

• schnelle Gangart auf hartem Boden (Durchgehen, Distanzritt, Kutschpferde)

• lange Transporte ohne Einstreu

• starkes Ausdünnen der Sohle

Die Überlastungsrehe tritt nur auf einem Huf auf, wenn die gegenüberliegende Gliedmaße erkrankt und über einen längeren Zeitraum geschont und entlastet wird. Gerade bei der Vordergliedmaße muss der gesunde Vorderhuf die Last des kranken Hufes, der geschont wird, mittragen.

Auch Erregungszustände, die zu einer vermehrten Ausschüttung von Stresshormonen führt, können eine Rehe auslösen. Infolge von Koliken und Durchfallerkrankungen besteht die Gefahr einer inneren Vergiftung und Hufrehe durch Endotoxine. Weitere Auslöser können

• die Dauerrosse/ausbleibende Rosse der Stute

• plötzliche Futterumstellungen und

• die Aufnahme von viel kaltem Wasser (dabei kommt es zu einer Irritation der Darmflora, die eine Schleimhautentzündung des Verdauungstraktes zur Folge haben kann)

sein.

Die bereits vorhandenen Schäden am Hufbeinträger durch Separation und /oder Rotation des Hufbeines durch hochstellen/hochzüchten der Trachten erhöhen die Anfälligkeit des Hufes für eine Hufrehe!!

Vorgeschädigter Hufbeinträger durch hohe Trachten:

Entstehung

Bei der akuten Rehe kommt es zu Störungen der kapillaren Blutzirkualtion bis hin zu Ischämien der Huflederhaut und zu enzymischen Veränderungen im Hufbeinträger. Zu Beginn der Erkrankung stehen Ereignisse, die zur Loslösung der Verbindung zwischen Wandlederhautblättchen und Blättchenhorn führen. Damit wird die Aufhängevorrichtung des Hufbeins (Hufknochen) in der Hornkapsel geschädigt.

Zum Beispiel bei einer Überfütterung mit Kohlenhydraten (Stärke/Fruktane) kommt es zu Störungen im Magen-Darmtrakt und damit zu Veränderungen der Darmflora. Strömen zu viele, im Dünndarm unverdaute Kohlenhydrate in den Dickdarm ein, vermehren sich dort die säurebildenden Bakterien innerhalb weniger Stunden stark. Der ph-Wert des Darminhaltes sinkt in den sauren Bereich ab, wodurch die nützlichen Darmbakterien absterben. Es kommt zur Ausschüttung von Endotoxinen, die durch die geschädigte Darmschleimhaut (wird nach spätestens 24 Stunden undicht) in den Blutkreislauf gelangen. Im Huf rufen sie Gefäßveränderungen hervor, es kommt zu kleinen Blutgerinnseln, die sich zum Teil in den Blutgefäßen der Lederhaut festsetzen. Zudem kommt es zu einer verstärkten Histaminbildung (Hormon, das bei Entzündung ausgeschüttet wird; es verengt größere Blutgefäße und erweitert die Kapillaren). Dadurch kommt es zu einer entzündlichen Reaktion und einer Schwellung der Gefäße. Durch den Flüssigkeitsdruck entsteht ein reduzierter Blutfluss im Hufbeinträger. Es treten Mikrothromben auf, in deren Folge lebende Epidermiszellen absterben, was eine weitere Ausschüttung von Endotoxinen zur Folge hat.

Allerdings weist der australische Hufreheforscher Ch. POLLIT in seinen neuesten (2000) Forschungsergebnissen darauf hin, dass er in keinem Präparat im Initialstadium Mikrothromben oder Ödeme auffinden konnte.

Stattdessen fand er heraus, dass es zu einem enzymischen Umbauprozess an den Lamellen kommt, die für die Zerstörung des Hufbeinträgers verantwortlich gemacht werden. POLLIT stellte bei wissenschaftlichen Untersuchungen (2000) fest, dass die beiden Enzyme Metallproteinase 2 (MMP2)und Metallproteinase 9 (MMP9) für das Wachstum der Hornkapsel verantwortlich sind. Sie lösen die Zellverbindungen innerhalb der weichen Epidermis, um das Wachstum zu ermöglichen, während die feste Verbindung zwischen Hufbein und Horn gewährleistet bleibt. Durch die Entzündung kommt es, vermutlich durch Stressfaktoren aktiviert, zu einer Umstrukturierung und unkontrollierter Freisetzung von MMP2 und MMP9, die eine Trennung der Lamellen zur Folge haben.

Bei der mechanisch-traumatischen Rehe kommt es durch dauernde starke Überlastung zu einer verminderten Durchblutung. Durch den mechanisch erzeugten Druck und einer Schwellung kommt es zur Verengungen und zum Zerreißen von Blutgefäßen sowie zur Überdehnung der Lederhautblättchen und des Hufbeinträgers. In deren Folge kommt es zu Zusammenhangstrennungen und Entzündungsprozessen. Diese bedingen wiederum eine Aktivierung der Enzyme MMP2 und MMP9, die zu einer Auflösung der Verbindung führen. Die Lamellen werden dabei zum Teil losgelöst und erheblich zerstört.

Überdehnung des Hufbeinträgers ...

... mit Zusammenhangstrennung durch Überlastung:

Bei der chronischen Hufrehe kommt es zu Zusammenhangstrennungen im Hufbeinträger, die zu einer Rotation und/oder Senkung des Hufbeines führen.

Bei der chronischen Belastungsrehe kommt es eher zu einer verstärkten Hufbeinsenkung mit geringer bis mittelgradiger Rotation.

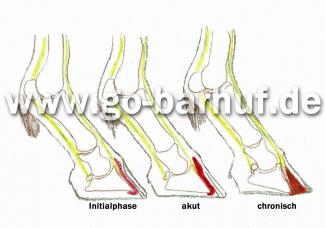

Der Verlauf der Hufrehe

Die akute Hufrehe wird eingeteilt in:

• das Initialstadium

• das akute Stadium

Das chronische Stadium der Hufrehe beginnt mit der Verlagerung des Hufbeines.

beginnt mit der Aufnahme der toxischen Substanzen/der Überbelastung. Es liegen noch keine klinischen Symptome vor. In dieser Phase kann die Temperatur der betroffenen Hufe etwas kühler als normal sein. Manche Pferde wechseln in dieser Anfangsphase im Stehen die Belastung des Hufes, indem sie immer von einem Bein auf das andere wechseln. Sie zeigen einen klammen oder steifen Gang, den der Pferdebesitzer und manchmal auch der Tierarzt noch nicht einer Rehe zuordnen können. Es kommt zu einer Erhöhung der Atmung und des Pulses, in manchen Fällen zu einem Anstieg der Körpertemperatur um 1-2°.

Das akute Stadium

folgt dem kurzen Initialstadium. Es kommt zur raschen Nekrose des Blättchenapparates und zu Zerstörungen des Hufbeinträgers.

Das Pferd zeigt einen beschleunigten Puls und eine beschleunigte schwere Atmung; es kann zu Muskelzittern und Schweißausbrüchen kommen. Die Erhöhung der Körpertemperatur kann bis zu 41° gehen.

Durch die Schwellung der Huflederhaut kommt es zu massiven Schmerzen in den Hufen. Das Pferd stellt im Stand die Vorhand weit nach vorne, um die Schmerzen im Hufbeinträger der Zehenwand zu verringern. Die Hinterhufe werden nach vorne unter den Körper gestellt, um das Gewicht auf die Hinterhand zu verlagern. Es kann dabei zur starken Anspannung der Rücken-, Becken- und Oberschenkelmuskulatur kommen. Der Rücken ist stark aufgekrümmt.

In diesem Stadium will sich das Pferd kaum mehr bewegen. Es zeigt eine Trachtenfußung und versucht bei jedem Schritt, kein Gewicht auf die erkrankten Vorderhufe zu bringen. Es ist ein Wendeschmerz vorhanden. Sind alle vier Hufe betroffen, liegt das Pferd die meiste Zeit über.

Die Mittelfußarterie pocht mittel- bis hochgradig. Der Huf fühlt sich am Kronrand und an der Zehenwand sehr warm an.

Es kann zu einem Einsinken des Kornenwulstes kommen. Der abgeflachte Kronenwulst bewirkt eine Veränderung der Wachtumsrichtung der Hornröhrchen der Schutzschicht. Es kommt zu einer Verbreiterung der weißen Linie.

Die chronische Hufrehe

Das chronische Stadium der Hufrehe kann sich innerhalb von 12 Stunden aus einer akuten Rehe entwickeln. In manchen Fällen tritt sie ohne einen vorherigen akuten Schub schleichend über mehrere Monate hinweg auf.

Im Stadium der chronischen Hufrehe kommt es zu einer Lageveränderung des Hufbeines. Das Hufbein senkt und/oder dreht sich. Durch die flächenhafte Zusammenhangstrennung des Hufbeinträgers ist seine Aufhängefunktion gestört. Es kommt durch die Separation von Hufbein und Hufwand zur Hufbeinsenkung, die mit einem abflachen der Sohle verbunden ist. In manchen Fällen sinkt das Hufbein im Zehenbereich stärker ab und es kommt zu einer Rotation des Hufbeines.

Das Hufbein rotiert nach unten und hinten. Schlimmstenfalls kann es senkrecht in der Hufkaspel stehen. Bei einer Rotation über 17° werden die Aussichten auf Heilung schlechter. Die Spitze des rotierten Hufbeines drückt auf die Sohlenlederhaut und den Sohlenkörper. Die Sohlenlederhaut unter der Hufbeinspitze wird durch den Druck nekrotisch. Im schlimmsten Fall wölbt sich die Sohle vor und kann perforieren - es kommt zum Hufbeindurchbruch.

Die weiße Linie wird durch das Narbenhorn verbreitert. Sie wirkt faserig und enthält kurz nach dem akuten Reheschub Einblutungen und Entzündungsflüssigkeit.

Ist die Rotation sehr stark, kommt es zu einem verminderten Wachstum der Zehenwand, während die Trachtenwände unvermindert wachsen; es bildet sich der sogenannte Knollhuf. Das Pferd zeigt eine mehr oder weniger starke Trachtenfußung.

Intensitätsstufen der Hufrehe

Die Stärke der Hufrehe wird in vier Stufen eingeteilt, wobei das Ausmaß der Schmerzen des Pferdes ein Hinweis auf die Stärke der Rehe ist.

Hufrehe Grad 1 – die leichte Hufrehe

Im Stand wechselt das Pferd die Belastung der betroffenen Hufe durch Anheben und wieder Aufsetzen des Fußes. Eine Lahmheit ist nicht zu erkennen, dass Pferd läuft allerdings vorsichtig und gehemmt mit einem verspannten, klammen Gang. Durch die gestörte Durchblutung sind die Hufe eher kalt. Meist wird dieser Zustand der Rehe nicht erkannt, man spricht dann von einer „schleichenden“ Rehe, die sich über mehrere Monate hinwegziehen kann. Die Schübe werden übersehen, bis sie sich eines Tages deutlicher zeigen und das Pferd deutliche Anzeichen zeigt. Gerade die „schleichende“ Rehe kommt vermehrt bei Pferden mit Übergewicht, Insulinresistenz, EMS und Cushing vor.

Hufrehe Grad 2 - die mittelgradige Hufrehe

Das Pferd zeigt die typische Rehestellung, indem es die Vordergliedmaße nach vorne und die Hinterhand unter den Körper stellt. Es kommt zu einem stelzenden, klammen, Gang, wobei das Pferd sich kaum noch freiwillig bewegen will. Zudem zeigt es eine deutliche Trachtenfußung. Die Hufe sind warm, die Mittelfußarterie pulsiert. Das Pferd gibt nur noch widerwillig einen Huf auf. Meist schleudert es den Huf in einem weiten Bogen nach vorne und versucht, ihn schnellst möglichst wieder abzusetzen. Auf beklopfen oder abdrücken des Hufes reagiert das Pferd mit Schmerz. Es kann leichtes Fieber vorhanden sein, die Atmung ist erhöht.

Hufrehe Grad 3 – die starke Hufrehe

Es kommt zur rehetypischen Standposition, wobei die Muskulatur von Becken, Rücken und Oberschenkel stark angespannt sind. Das Pferd will sich nicht mehr freiwillig bewegen. Jeder Schritt ist sehr mühevoll mit stark angespannter Körpermuskulatur, wobei das Pferd versucht, das Gewicht auf die Hintergliedmaße zu legen. Es zeigt den typischen „Pantoffelgang“ mit einer starken Trachtenfußung.

Das Pferd hat starke Schmerzen und zeigt ein gestörtes Allgemeinbefinden. Die Hufe sind sehr warm und können nur noch mit sehr großer Mühe aufgenommen werden. Die Mittelfußarterie pulsiert stark.

Hufrehe Grad 4 – die schwere Hufrehe

Es kommt zur verstärkten Symptomatik der Rehestellung. Viele Pferde legen sich hin und strecken die Gliedmaßen einzeln aus, um sie dann wieder anzuwinkeln. Das Pferd kann unter ächzen und stöhnen seine schweren Schmerzen zum Ausdruck bringen. Beim Grad 4 kommt es oft einem Sohlendurchbruch oder zum Ausschuhen. Beim Sohlendurchbruch perforiert die Hufbeinspitze die Sohle. Es besteht die zusätzliche Gefahr einer Infektion durch Bakterien. Es ist dringend ein desinfizierender Hufverband anzulegen.

Innenansicht Hufkaspel nach schwerem Reheschub:

zerstörte Lammellenschicht und perforierte Sohlenfläche:

Beim Ausschuhen löst sich die gesamte Hornkapsel im Bereich des Kronrandes ab. Dieser Prozess kann plötzlich eintreten und sich innerhalb weniger Stunden vollziehen oder es kommt zu einem schleichenden ablösen. Austritt von Eiter und Wundflüssigkeit am Kronrand kündigen das Ausschuhen an.

Hufrehe behandeln

Die Entwicklung und der Verlauf eines Reheschubes sind bei jedem Pferd individuell und die medizinische Therapie sowie die hufpflegerischen Maßnahmen sollten deshalb entsprechend auf das jeweilig betroffene Pferd abgestimmt angewandt werden. Der Pferdebesitzer, der herbeigerufene Tierarzt und der Hufexperte sollten umgehend therapeutisch eingreifen, damit es zu keiner Verschlechterung der Situation kommt.

Der aufmerksame Hufexperte sieht das Pferd in regelmäßigen Abständen und kann daher leichte Veränderungen im Allgemeinbefinden des Pferdes feststellen (Zu-/Abnahme von Körpergewicht, Veränderungen an den Hufen, Aufschwämmen des Körpers, klammer Gang etc.). Dem Pferdebesitzer fehlt manchmal die ausreichende Erfahrung, um die frühzeitigen kleinen Warnsignale wahrzunehmen. Zudem fallen ihm schleichende Veränderungen oftmals nicht auf, da er sein Pferd jeden Tag sieht. Deshalb sollte der Hufexperte alle Veränderungen, die ihm am Pferd bei seinen Besuchen auffallen, dem Besitzer mitteilen.

Denn nur das schnelle Eingreifen während der Initialphase der Hufrehe kann die sehr schmerzhaften und zum Teil stark schädigenden Auswirkungen einer Rehe vermeiden helfen. Steht das Pferd bereits in der typischen Rehestellung da, ist der zerstörerische Prozess der Hufrehe bereits im vollen Umfang im Gang. Die Folgeschäden der Zusammenhangstrennung sowie der Hufbeinsenkung und/oder Rotation können nicht mehr verhindert werden. Lediglich die Intensität kann dann noch beeinflusst werden.

Ist man sich nicht sicher, ob es sich tatsächlich um eine Hufrehe oder nur um eine Vermutung handelt, sollte man trotzdem alle Maßnahmen ergreifen, die die Gesundheit des Hufes und damit des Pferdes positiv beeinflussen können. Auch beim bloßen Vermuten sollte man auf Nummer sicher gehen und den Tierarzt rufen, damit der auf nachdrücklichen Wunsch sofortige Hilfsmaßnahmen einleitet. Lieber handelt man „unnötig“, was dem Pferd nicht schadet, als das man die Situation abtut und vielleicht sogar noch Schmerzmittel verabreicht, die die Symptome überdecken.

Sofortmaßnahmen bei akuter Hufrehe

Wird die Hufrehe diagnostiziert, sind sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen einzuleiten. Hierzu gehören

• auslösende Faktoren sofort abstellen (bei Futterrehe KEIN Kraftfutter)

• das Kühlen der Hufe

• Pferd in einen weich eingestreuten Bereich bringen

• Aderlass durch einen Tierarzt

• evtl. Polsterverband anlagen

• entzündungshemmende Präparate; bei schweren Fällen leichtes Schmerzmittel

• Trachten zurücksetzen, „schwebende“ Zehe anbringen

Hufe kühlen

Das Kühlen der Hufe im Initialstadium kann den Ausbruch der akuten Hufrehe verhindern. Durch die richtige Anwendung der Kryotherapie kann die Schädigung des Hufbeinträgers stark reduziert werden. Dazu ist es nötig, über drei Tage eine konstante Temperatur von 0 bis höchstens 5° zu halten. Die betroffenen Gliedmaßen sollten bis Mitte des Röhrbeins in sehr kaltes Wasser gestellt werden. Wer die Möglichkeit hat, sollte sein Pferd für drei Tage in einen fließenden Bachlauf (mit kaltem Wasser) stellen. Schnee im Winter tut auch seine Dienste, indem man das Pferd für drei Tage in einem mit ausreichend hohem Schnee bedeckten Paddock belässt. Mit Eiswürfel bestückte Hufwannen oder Eimer können ebenfalls gute Dienste leisten. Hochwertige Kühlgamaschen und Kühlhufglocken können ebenso eingesetzt werden.

Auch ist es möglich, die Gliedmaße ab dem Röhrbein abwärts einschließlich des Hufes mit Eis-Packs oder Kühlverbänden abzukühlen. Dabei sollte alle drei Stunden Eiswasser angegossen werden.

Man muss mit der angewandten Methode eine entsprechend konstante Abkühlung der Hufoberfläche erreichen. Durch die Abkühlung kommt es zu einer Absenkung der Aktivität metabolischer Enzyme. Auch die Zufuhr der entzündungsauslösenden Stoffe und Toxine über den Blutkreislauf kann reduziert werden. In wissenschaftlichen Studien konnte nachgewiesen werden, dass man eine Hufrehe verhindern kann, wenn man im Inititalstadium die Durchblutung des Hufes durch permanentes Kühlen mit Eiswasser vermindern kann. Diese Studien weisen immer mehr darauf hin, dass es nicht durch die Minderdurchblutung, sondern durch die übermäßige Ausschüttung der MMP-Enzyme zur Zerstörung des Hufbeinträgers kommt.

Das Kühlen bewirkt zudem eine Verringerung des Schmerzes. Das Pferdebein ist im gesamten sehr unempfindlich gegen lange extreme Kälte.

Die oft praktizierte Kühlung mit dem Wasserschlauch reicht nicht aus, um die Temperatur der Hufe konstant niedrig zu halten.

Weiche Einstreu

Das Pferd sollte in eine mit mindestens 20 cm dicken Einstreu (trockene Holzspäne, Torf, (aufgelöste) Stroh-/Holzpellets) versehene Box oder einen entsprechend tiefen trockenen Sandpaddock verbracht werden. Die Einstreu muss auf jeden Fall so tief sein, dass der Huf keinen Druck vom harten Untergrund erhalten kann. In der weichen Einstreu kann das Pferd seine Hufe in dem für ihn bequemsten Winkel stellen (Zehe in die Einstreu graben – Trachtenerhöhung/Trachten in die Einstreu graben – Trachten erniedrigen) und die gesamte Hufunterseite erfährt eine gleichmäßige Unterstützung.

Zudem wird das Pferd durch die weiche Einstreu dazu ermuntert, sich hinzulegen, wodurch die Belastung vom Hufbeinträger genommen wird.

Aderlass durch den Tierarzt

Beim Aderlass wird die Konzentration der sich im Blutkreislauf befindlichen Giftstoffe und Blutgefäß verengenden Stoffe reduziert. Die fehlende Blutmenge wird vom Pferdekörper zunächst durch Blutflüssigkeit ersetzt und es kommt so zu einer Verdünnung des Blutes.

Der Aderlass ist eine operative Öffnung eines blutführenden Gefäßes, bei dem 1-2 Liter Blut pro 100 Kilogramm Körpergewicht entzogen werden. Meist verabreicht der Tierarzt gleichzeitig per Infusion eine NaCl- (Natriumchlorid, Kochsalzlösung) oder Elektrolytlösung.

Durch den Aderlass kommt es zudem zu einem verbesserten Allgemeinbefinden und einer Schmerzminderung.

Ansetzen von Blutegeln

Durch das Ansetzen von Blutegeln an den betroffenen Gliedmaßen kommt es zu einem „sanften“ Aderlass. Zudem erzielen die im Speichel der Egel enthaltenen Substanzen gerinnungshemmende und gefäßerweiternde sowie entkrampfende Wirkungen. Nach getaner Arbeit fallen die Blutegel ab und es kommt zum Teil zu einem mehrstündigen Nachbluten.

Der "sanfte Aderlass" durch Blutegel reicht allerdings nicht aus und sollte nur als begleitende Maßnahme angewendet werden. Das Ansetzen der Blutegel sollte von einem mit dieser Therapie bewanderten Tierarzt/Naturheilpraktiker durchgeführt werden.

Polsterverband

Ein angebrachter Polsterverband kann den Hufbeinträger entlasten und so mechanische Schäden begrenzen. Selbst im akuten Zustand kann ein richtig angebrachter Polsterverband dem Pferd eine Erleichterung bringen und gleichzeitig als Angussverband zum Kühlen mit Eiswasser verwendet werden. Das Polster sollte ausreichend weich sein, um unter dem Pferdegewicht genügend elastisch zu bleiben und das Gewicht weich abzufangen. Ein Polsterverband kann mit einem Easyboot®RX Therapieschuh oder dem EF Jogging Shoe kombiniert werden, um die Polsterwirkung zu erhöhen und zusätzlich den Verband zu schützen.

Entzündungshemmende Medikamente

Die Verabreichung von entzündungshemmenden Medikamenten ist mittlerweile teilweise schwer umstritten. Phenylbutazone (z.B. Equipalazone) steht mittlerweile im Verdacht, nach längerer Verabreichung selbst Hufrehe auszulösen. Bei Forschungen konnte nachgewiesen werden, dass entzündungshemmende und schmerzstillende Medikamente (NSAIDs) eine leichte Aktivierung der MMP-Enzyme bewirken.

Von Schmerzmitteln ist ebenfalls abzuraten. Schmerzen sind ein wichtiger Schutzmechanismus des Körpers. Der Hufreheschmerz veranlasst das Pferd, den betroffenen Zehenbereich des Hufbeinträgers zu entlasten, indem es das Gewicht auf die Trachtenregion verlegt. Zudem verweigert es die Bewegung und legt sich eventuell hin, um den Schmerz in den Hufen zu vermindern. So schützt es sich selbst vor unnötigen Bewegungen mit dem geschwächten Hufbeinträger. Ein verabreichtes Schmerzmittel würde diesen Selbstschutz ausschalten, das Pferd würde sich zu viel bewegen und der bereits geschädigte Hufbeinträger würde weitere Schäden erhalten und weiter reißen.

Homöopathische Mittel können durchaus zum Einsatz kommen. Sie sollten allerdings einem in Naturheilkunde bewanderten Tierarzt oder ausgebildeten Homöopathen/Tierheilpraktiker, der Erfahrungen mit der Behandlung von Hufrehe hat, überlassen werden. Vom leider weitverbreiteten eigenmächtigen verabreichen von homöopathischen Mitteln ist auf jeden Fall (nicht nur bei Hufrehe!) abzuraten. Das falsche Mittel und/oder fehlerhafte Dosierungen der Homöopathika kann bekanntermaßen verheerende Folgen haben.

Hufbearbeitung

In der Initialphase kann es von großem Nutzen sein, eine schwebende Zehe anzubringen.

Ebenfalls hilfreich ist es, eine möglichst große Auflagefläche an den Trachten und dem Strahl herzustellen.

Beides kann sicherlich auch während der akuten Phase hilfreich sein – doch man sollte dem Pferd nur dann eine Hufbearbeitung zumuten, wenn es in der Lage ist, die Hufe anzuheben. Meist wird dies aufgrund der Schmerzsituation nicht möglich sein. Vielleicht ist es möglich, ein dickes Schaumstoffpolster oder ähnliches unter die Hufe zu bringen, damit das Pferd weicher steht. Schlagen in der akuten Phase alle Versuche fehl, dem Pferd einen Huf aufzunehmen, sollte von der Bearbeitung abgesehen werden.

Auch wenn ein Beschlag vorhanden ist, sollte dieser nur Abgenommen werden, wenn das Pferd die Hufe ausreichend lang aufnehmen kann. Jede Überlastung des Hufbeinträgers ist auf jeden Fall in dieser akuten Phase zu vermeiden.

TRACHTEN "HOCH" ODER "RUNTER"?

Mehr denn je kommt es zu Diskussionen, ob man denn nun bei einem Reheschub die Trachten erhöht oder die Trachten zurücknimmt.

Die Vertreter der Trachtenerhöhung argumentieren damit, dass das Hochstellen der Trachten mit Hilfe von Rehegipsen, orthopädischen Beschlägen oder anklebbaren Hufschuhen den Zug der tiefen Beugesehne verringert, der in ihren Augen für die Hufbeinrotation verantwortlich ist (??). Das Gewicht des Körpers wird dabei vermehrt auf den entzündeten Zehenbereich gelegt.

Rehebeschlag (Kombinationsbeschlag verkehrt herum aufgenagelt; gedacht als "schwebenede Zehe", um Zehe zu entlasten), der das Gewicht verstärkt auf die Zehenwand legt; man beachte die stark hervortretenden Unterstützungsäste des Fesselträgers zur überlasteten Strecksehne:

Da die Ausschüttung der MMPs für die Auflösung der Verbindung des Hufbeinträgers verantwortlich ist, ist es während der akuten Phase hilfreich, die Durchblutung im Zehenbereich vorübergehend durch einen Trachtenkeil (z.B. Mullbinden in einem Hufverband) und der gleichzeitigen Kühlung zu vermindern (erste drei Tage im akuten Zustand - danach fördert Trachtenerhöhung Zerstörung des Hufbeinträgers).

Die Vertreter des anderen Lagers argumentieren gegen eine Trachtenerhöhung. Schließlich versucht das Pferd gerade durch die Rehehaltung, die betroffene Zehenregion zu entlasten, indem es sein Gewicht auf die Trachten legt.

H. STRASSER wie auch C. POLITT haben in Untersuchungen festgestellt, dass die nichtbodenparallele Lage des Hufbeines neben Mangeldurchblutungen zu einer chronischen Überlastung des Hufbeinträgers im Zehenbereich führt und für die Vorbereitung einer akuten Hufrehe anzusehen ist.

Die momentane Lehrmeinung in Deutschland empfiehlt eine „künstliche“ Erhöhung der Trachten, um eine Verlagerung des Hufbeines zu vermeiden oder zumindest einzuschränken. Dies wird in den meisten tierärztlichen Hochschulen und Lehrschmieden gelehrt.

Dabei geht man davon aus, „…dass die Zugwirkung der tiefen Beugesehne vermindert und die Belastung in die weniger erkrankten Gefäß- und Wandlederhautbereiche der Trachten und Eckstreben verlagert wird. Diese Maßnahme bringt eine sofortige Entlastung des erkrankten Aufhängeapparates und bewirkt eine deutliche Schmerzlinderung. Langfristig kommt es durch das Hochstellen der Trachten zu einer verbesserten Durchblutung der geschädigten Lederhautbereiche…“

Mittlerweile ist es mehrfach wissenschaftlich bewiesen, dass eine Trachtenerhöhung zu VERMINDERTER Durchblutung des Hufbeinträgers im Zehenbereich und zu Schädigungen des Sohlenkörpers sowie der Hufbeinspitze führt!! Es kommt zu einer vermehrten Belastung des Zehenbereiches.

links im Bild Trachten zurückgesetzt - rechts im Bild hohe Trachten bei chronischem Rehehuf:

Bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurde im Werk „Leitfaden des Hufbeschlages“ (1932) das herabsetzen der Trachten bei Hufrehe empfohlen: „… die Trachten müssen erniedrigt werden und an der Zehe des Hufes macht man eine starke Schwebe.“

links im Bild Trachte zurückgesetzt - rechts im Bild hohe Trachten mit verstärkter Belastung des Zehenbereiches bei chronischem Rehehuf:

Bewegen - Ja oder Nein

Die erzwungene Bewegung während des aktuen Reheschubes ist zu unterlassen!

Bewegt sich das Pferd zu Beginn des chronischen Stadiums nur widerwillig und schmerzhaft, ist jede erzwungene Bewegung ebenfalls zu unterlassen, um die mechanische und entzündliche Zerstörung des Hufbeinträgers nicht auch noch zu fördern.

Klingen die Symptome einer Hufrehe ab und hat sich der Aufhängeapparat stabilisiert, ist dosierte Bewegung auf weichem Boden empfehlenswert. Hohes Tempo und/auf harte(n) Böden sollte unterlassen werden. Longieren, Führanlangen und Arbeit auf dem Zirkel sollte vermieden werden, da die einwirkenden Scherkräfte den verletzten Hufbeinträger weiter schädigen können.

Das Pferd sollte erst belastet/ in die Arbeit genommen werden, wenn die Hufe wieder stabil sind und das Pferd keinerlei Beschwerden mehr durch den vorangegangenen Reheschub zeigt.

Der chronische Rehehuf

Nach sieben Tagen sind die enzymatischen Prozesse, die die Zerstörung der Lamellen und des Hufbeinträgers nach sich ziehen, abgeklungen. Es besteht eine Veränderung in der Lamellenarchitektur. Anstatt Reihen organisierter symetrischer Huflamellen, die den normalen Lamellenaufbau charakterisieren, kann man epidermale Fasern und Inseln ohne Verbindung zu den Lamellen der Hufwand erkennen.

Es kommt zu einem Zerreißen des Hufbeinträgers, was zu chronischen Schmerzen beim Pferd führt. Durch zu verfrühte Belastungen kommt es durch die Krafteinwirkungen zu weiteren Schäden des Aufhängeapparates.

Durch die akute Rehe ist der Hufbeinträger verdünnt und aufgeweicht. In Folge des vergrößerten Abstandes und des instabilen Aufhängeapparates bildet sich ein Keil aus Narbenhorn. Er besteht aus den alten Horn- und den abgestorbenen Lederhautblättchen sowie den neugebildeten Hornblättchen. Das Hufbein bewegt sich immer weiter von der Hufwand weg (es „rotiert“) und komprimiert dabei immer stärker das Sohlenhorn.

Es kommt zu Quetschungen der Sohle, was dem Pferd weitere Schmerzen verursacht. Durch die Rotation des Hufbeines wird nicht nur die Sohle komprimiert, sondern auch das Wachstum der Sohle wird flach nach vorne in die Länge gezogen. Durch den starken Druck kommt es zu einer verminderten Durchblutung und einem Abbau der Hufbeinspitze.

Die ständige Kompression der Sohlenlederhaut, der Blut- und Nervengefäße und der Hufbeinpitze sind die Hauptursache für die Lahmheit und das Schmerzempfinden chronischer Rehepferde.

Behandlung des chronischen Rehehufes

Die frühzeitige Behandlung des chronischen Rehehufes, bei der die Wiederherstellung der bodenparallelen Lage des Hufbeines im Vordergrund steht, erleichtert dem Pferd die Bewegung, vermindert den Schmerz und ermöglicht ein heilendes und normales Hornwachstum. Dabei sind die Trachten so weit wie möglich zurückzusetzen.

Die Sohle, die Tiefe der seitlichen Strahlfurchen und das Ballenhäutchen sind hier wichtige Führer für die Hufbearbeitung. Ein übertrimmen der Trachten ist auf jeden Fall zu vermeiden!!

Der Wandüberstand wird über die gesamte Huffläche auf das Niveau der Sohle gebracht. Jeder Wandüberstand ist zu vermeiden! Die Sohle ist hier wieder der wichtigste Führer für die Hufbearbeitung! Das Ziel ist es, dass die Druck- und Belastungskräfte vermehrt auf den Tragrand, die Trachten, die Ballen, die Sohle und den Strahl verteilt werden. Dadurch wird der instabile Aufhängeapparat entlastet. Bei einer flachen, dünnen Sohle sollte der Huf mit einem Equine Fusion Jogging Shoe oder einem Easyboot®RX Therapieschuh geschützt werden. Wenn nötig, ist ein zusätzliches Polster einzulegen.

Die Zehe wird mit einer starken Zehenrichtung versehen, so dass die Zehe beim abgestellten Huf „frei schwebt“.

Wandverbiegungen werden im unteren Drittel entfernt, um jeden Druck auf den instabilen Zehenbereich zu vermeiden. Ein zu starkes Ausdünnen der Zehenwand ist zu vermeiden, da die Hufkapsel sonst ihre Stabilität weiter verliert und es zu einem weiteren Absinken und/oder einer weiteren Rotation des Hufbeines kommen kann.

Wird der chronische Rehehuf vernachlässigt oder falsch behandelt (Trachten erhöht), kann es zu einer starken Entmineralisierung und zum Abbau des Hufbeines kommen.

Abgebautes Hufbein durch jahrelange Steilstellung:

Baut sich das Hufbein bis auf einen gelenknahen Teil ab, fällt es als Stabilisator des Körpergewichts im Huf aus. Je nach Ausmaß der Schädigung des Hufbeinträgers, des Hufbeines und des Hufes sowie dem Schmerzverhalten des Pferdes, sollte das Tier von seinen Leiden erlöst werden.

Beim chronischen Rehehuf kann es vermehrt zu aseptischen wie septischen Lederhautentzündungen (verstärkt im Zehenbereich) kommen.

„Trachtenerhöhung“ bei einem chronischen Rehehuf, die starke Folgeschäden im Huf bewirkten. Das betroffene Pferd hatte wegen der falschen Behandlung über Jahre hinweg immer Schmerzen und wurde (viel zu spät) von seinen Leiden erlöst.

Auch bei diesem Beschlag sollte die Zehe "entlastet" werden - selbst der Laie kann erkennen, dass das Gewicht dadurch vermehrt auf die Zehenwand gelegt wird, die durch den Reheschub bereits vorbelastet ist.

Innenansicht einer Hufkaspel mit erhöhten Trachten. Die Eckstreben hebeln nach innen, das Hufbein wird dabei auf die Spitze gekippt (rotiert). Der Hufbeinträger (hier erkennbar an den zerstörten Hornlamellen) ist durch die Entzündung stark zerstört. Die Sohle wird durch den Druck der Hufbeinspitze ebenfalls zerstört. Eine Erhöhung der Trachten kann keine Heilung der überlasteten und zerstörten Strukturen bringen!

©Manu Volk

|